中国十大配资app

中国十大配资app

佛教传入中国已有两千多年的历史,在漫长的弘传过程中,佛教已经与中国传统文化交相辉映。近代以来,在五四新文化运动、救亡图存的历史背景下,作为传统文化的佛教一度遭到质疑与批判,直到改革开放以来,对其认识才有所改观。如何从文化的角度认识佛教?如何理解佛教与中国传统文化的关系?

田青教授在《佛教与中国传统文化》中将这些细细铺开,娓娓道来,文字深刻而有力量,一起来看。

佛教是传统文化的一部分

五四以来,我们中国的教育都是学的西方模式,在这样的新的教育里,中华传统文化不是重要的必需的课程。语文课里大约有10%到20%的古典文学,这就是几十年来学生在学校里接受传统文化教育的唯一来源了。

一二百年前的中国,腐败没落,任由列强欺辱。中国所有的精英知识分子有一个共识,就是我们国家落后的原因,是因为我们的文化落后。所以中国如果想富强,想走现代化的路,就要学习西方。而走向富强的第一步,是讨伐自己的传统文化。

那段时期,佛教和所有的中国传统文化一样都被看成是阻碍中国现代化的包袱。100多年来,中国所有的知识分子,包括广大的民众,提到佛教就认为佛教是迷信。宣统皇帝在宣统元年曾经颁布了一个圣旨,叫“废庙兴学令”。就是把佛教寺庙清空,把僧尼淘汰,学日本的明治维新引进西学办学堂。

但我们当代中国大陆佛教复兴的领袖赵朴初先生非常明确的说了5个字:“佛教是文化”。到今天,中国的绝大部分人已经不把佛教简单的等同于迷信或者信仰了,佛教是我们传统文化的一部分。

细说“三根柱子两层楼”

我最努力做的工作一个是保护非物质文化遗产,一个就是宣传弘扬中华传统文化。让现在的年轻人知道中华传统文化究竟都包括哪些内容。我们的传统文化是“三根柱子两层楼”,儒、释、道这三者共同构成了中国传统文化的核心,也是中国传统文化的精神力量和三根柱子。中国过去就有一句话:“以儒济世,以道修身、以佛养心”对中国人的精神力量的影响一直到今天。

中华传统文化不是一个平面的,它是两层楼,上面的精英文化是知识分子创造的,包括“经史子集”,唐诗宋词,其中有佛经、儒家的《论语》、道家的《道德经》,等等。它们的特点是靠文字作为载体。而最广大的基础的“底层”,是大量依靠口传心授的方式传承的文化,也就是我们说的“非物质文化遗产”。

今天,佛教文化以其独特的魅力向四众传播:诸恶莫作、诸善奉行。说好话、做好事、存好心的理念。对弘扬中华优秀传统文化、树立文化自信起到了巨大的作用。佛教对中国人生命观的影响首先是思想的工具,人们要思想就是靠语言,在现代汉语里通过佛教传说中的词汇有人统计有三万五千多个。

很多人不知道我们口头常说的默契、微妙,世界......都源于佛教。在佛教传入之前我们讲的是天下、讲的是六合。从佛教传进来之后才有了世界这个概念,往大说这三千大千世界,往小说一沙粒、一芥子都是世界,直接影响了中国人的思想观。

生死大事看佛教

佛教传入2000多年,人有没有来世的问题儒家并没有关注到。大家都知道孔夫子“有教无类”,同时是“诲人不倦”,但当子路请教生死之事的时候,他却“怼”子路说:“不知生,焉知死?”。儒家留给我们的经典里很少会谈到来世,也不谈人身后事。但每个人都面临生死的大事,所以儒家的这个空缺就给佛教传入之前的中国人留下了一个难题。魏晋时期,佛教进入中国,中国人开始从佛教里接受了关于生死的观念,也接受了面对死亡的训练。

戊戌变法失败,只有一个人没有逃,他就是谭嗣同。据说江湖大刀王五要挽救他的生命,他拒绝了并说了震撼天地的一句话:“各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。”他之所以能说出这样的话,是因为他是佛教徒,他看透了生死。道家所谓“齐万物,等生死”,也从来没有给过中国人关于死和生的一个彻底的、辩证的、究竟的看法。

鲁迅先生塑造的这个阿Q,用中学老师的说法是将中国人所有落后的、丑恶的东西集中在阿Q的身上。但阿Q能够在面对死亡的时候专心致志的画圈,我想现在所有创业的、企业的CEO,你不希望你的员工们在面对困难甚至面对死亡的时候还如此认真的去工作吗?这是常人做不到的。很了不起的,是他临刑前居然还能唱戏,喊出“二十年后又是一条好汉”的口号来!所以,我们从这样一个“反面人物”上仍然能看到佛教的影响,而且是正面的影响。他让一个卑微的生命面对死亡保持了一个人的尊严,这点不容易做到。

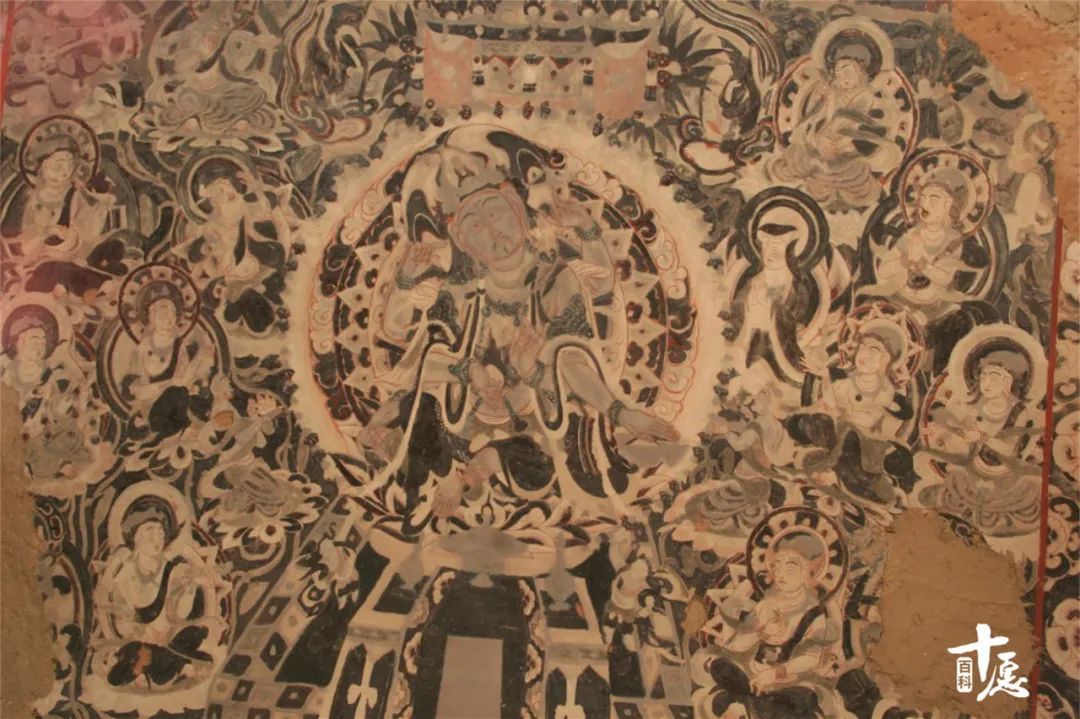

不管怎么样,佛教传入中国之后对中国人的思想、生死观、人生观甚至于对中国的文学艺术都有深远的影响。从雕塑到绘画、从音乐到戏剧,都有着十分深刻的、广博的,一直到今天仍然存在着的巨大影响。

所以,我们今天再重温赵朴老说的那句话“佛教是文化”中国十大配资app,就非常必要。的确如此,佛教是文化,佛教是传统文化这样的一个认识,是我们在200年来中国从农业文明走向工业文明,历尽艰辛,经历无数的坎坷,伴随着战争和灾难一直走到今天的历程中逐渐认识到的。